はじめに – 現在の流行状況

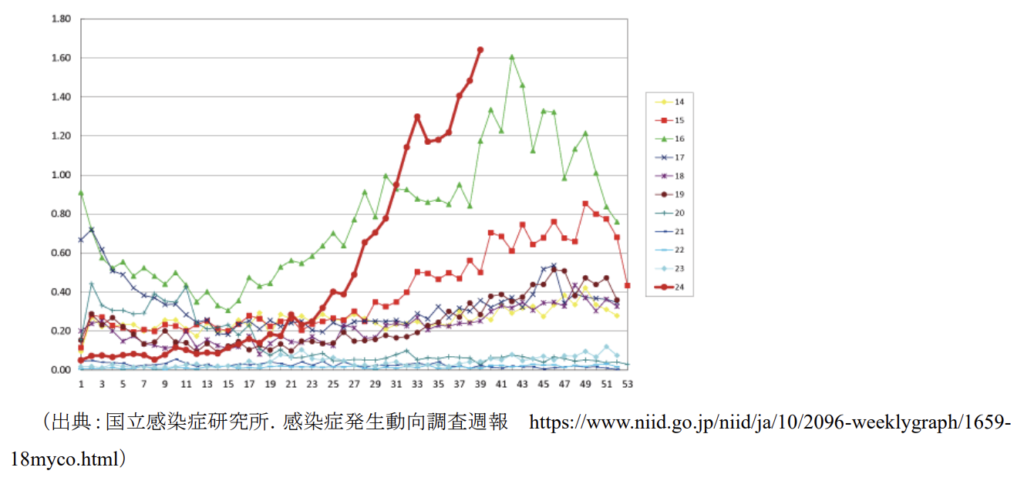

2024年、日本でマイコプラズマ肺炎は現行の調査手法となった1999年以降で最多の報告数を記録しています。COVID-19パンデミック後の初めての大規模流行として、医療現場での適切な対応が求められています

疫学的特徴と最新の動向

最新の流行状況

- 2024年の特徴:

- 第20週(5月中旬)から増加傾向

- 第31-35週は2014年以降最多水準で推移

- 夏季での異例の流行増加

患者層の特徴

- 年齢分布:

- 5-9歳:43.5%(2,581件)

- 10-19歳:30.9%(1,835件)

- 若年層に特に集中している

地域別の発生状況

上位報告地域(2024年第35週時点):

- 愛知県(2.67)

- 大阪府(2.67)

- 兵庫県(2.50)

- 岐阜県(2.20)

- 東京都(2.08)

臨床像と診断アプローチ

臨床的特徴

マイコプラズマ肺炎は、緩徐な発症形式を特徴とする呼吸器感染症です。初期には頭痛、全身倦怠感、微熱などの非特異的な前駆症状で発症し、その後数日して特徴的な咳嗽が出現します。咳嗽は痰を伴わない乾性咳嗽(乾性咳嗽)が特徴的で、解熱後も3~4週間程度持続することがあります。このような「長引く頑固な咳」は本症を疑う重要な臨床的手がかりとなります。

症状は一般的に軽症で経過し、自然治癒することも少なくありませんが、一部の症例では重症化することがあります。また、本感染症の特徴として、呼吸器症状以外にも多彩な肺外病変を合併することがあります。具体的には、中耳炎、胸膜炎、心筋炎などの臓器病変や、皮膚粘膜病変(蕁麻疹、多形滲出性紅斑、Stevens-Johnson症候群など)、神経症状(脳炎、髄膜炎、ギランバレー症候群など)が報告されています。

診断のポイント

成人例におけるマイコプラズマ肺炎の診断には、日本呼吸器学会が提唱する6つの臨床的特徴が重要な指標となります。

- 60歳未満であること

- 基礎疾患がないか軽微であること

- 頑固な咳嗽の存在

- 胸部聴診所見が乏しいこと

- 一般的な迅速診断法で原因菌が証明されないこと

- 末梢白血球数が10,000/μl未満であること

の6項目です。これらのうち5項目以上が該当する場合、マイコプラズマ肺炎を強く疑う根拠となります。

画像診断では特徴的な所見がみられます。胸部X線やCTでは、病初期に多発性のスリガラス陰影や気道散布型の粒状陰影、小斑状陰影が出現し、中枢気管支壁の肥厚様像を伴うことが特徴的です。経過とともに浸潤影が出現し、これらの混合性陰影を呈するようになります。特に若年者における気管支肺炎パターンや気管支血管周囲束の肥厚は、本症を積極的に疑うべき所見です。

確定診断には各種検査法が利用可能です。迅速診断法として、咽頭ぬぐい液からのイムノクロマトグラフィー法による抗原検出が外来診療では実用的です。また、LAMP法やリアルタイムPCR法による遺伝子診断も可能で、これらはマクロライド耐性遺伝子変異の検出も同時に行えるという利点があります。血清学的診断としては、PA法やCF法による抗体価の測定が用いられますが、ペア血清での評価が望ましく、診断確定までに時間を要することに注意が必要です。

治療戦略ーマクロライド耐性を考慮して

日本呼吸器学会、日本感染症学会、日本化学療法学会、日本環境感染学会、日本マイコプラズマ学会からの提言を参考に記載します。

抗菌薬治療の基本方針

マイコプラズマ肺炎の治療において、適切な抗菌薬の選択は重要な課題となっています。従来、マクロライド系抗菌薬が第一選択薬として推奨されてきましたが、近年の薬剤耐性化の状況を考慮した慎重な治療方針が求められています。

国内におけるマクロライド耐性率は、2012年頃には80-90%という高値を示していましたが、AMRアクションプランの推進や適正使用の普及により、2019-2020年には20-30%程度まで低下しました。しかし、地域差が大きく、現在でも一部地域では60%以上の耐性率が報告されています。特に、東アジア地域では依然として高い耐性率が維持されており、中国では90%以上、韓国では80%以上、台湾では70%以上の耐性率が報告されている点に注意が必要です。

治療アプローチ

初期治療としては、現在もマクロライド系抗菌薬の使用から開始することが推奨されます。ただし、投与開始後48-72時間以内の臨床効果の判定が極めて重要です。この期間内に解熱が得られない場合や臨床症状の改善が乏しい場合は、マクロライド耐性株による感染を考慮し、薬剤の変更を検討する必要があります。

マクロライド耐性が疑われる症例に対しては、成人例ではテトラサイクリン系薬剤を第一選択として考慮します。この推奨の根拠として、マクロライド耐性株による肺炎症例において、テトラサイクリン系薬剤はキノロン系薬剤と比較して、解熱までの時間が短く、除菌までの期間も短いことが示されています。

キノロン系薬剤は第二選択薬として位置付けられますが、その使用には特に慎重な判断が求められます。その理由として、in vitroの研究において肺炎マイコプラズマがキノロン系薬剤への耐性を獲得する可能性が示されていることが挙げられます。また、将来的にマクロライド系とキノロン系の両者に耐性を示す株が出現した場合、特に小児における治療選択肢が著しく制限される懸念があります。

重症例への対応

マイコプラズマ肺炎の多くは軽症で経過しますが、一部の症例では重症化し、呼吸不全を呈することがあります。重症例における病態の本質は過剰な免疫応答であると考えられており、このような場合にはステロイド治療の追加が検討されます。重症化のリスク評価には血清LDH値が参考になるとの報告があり、その推移にも注意を払う必要があります。

また、薬剤耐性菌による感染が疑われる重症例や、通常の治療に反応が乏しい症例については、早期に専門医へのコンサルテーションを検討すべきです。特に、小児例や妊婦例では使用可能な抗菌薬が制限されることから、より慎重な治療方針の決定が求められます。

感染経路と感染対策

感染経路と潜伏期間

マイコプラズマ肺炎の主たる感染経路は飛沫感染であり、感染者のせきやくしゃみによる飛沫を介して伝播します。また、接触感染も感染経路として重要です。本感染症の特徴的な点として、潜伏期間が2~3週間と比較的長いことが挙げられます。この長い潜伏期間は、原因菌である肺炎マイコプラズマの増殖速度が遅いことに起因すると考えられています。

感染力に関して特筆すべき点として、短時間の曝露による感染拡大のリスクは比較的低く、むしろ濃厚接触による感染が主体となります。そのため、家庭内や学校、職場など、人々が長時間共に過ごす環境での感染伝播に特に注意が必要です。また、感染者からの菌の排出は症状出現の2~8日前から始まり、臨床症状のピーク時に最も多くなり、その後4~6週間以上にわたって持続する可能性があることも、感染対策を考える上で重要です。

医療機関における感染対策

医療機関内での感染対策としては、標準予防策に加えて、適切な飛沫予防策の実施が基本となります。マイコプラズマ肺炎と診断された、あるいは疑われる患者については、原則として個室管理またはコホーティングを行います。個室管理が難しい場合は、他の患者との適切な距離(少なくとも1~2メートル)を確保することが推奨されます。

特に注意すべき点として、長い潜伏期間を考慮すると、症状が明確でない段階での院内持ち込み事例の可能性があります。そのため、現在のような流行期においては、入院時のスクリーニングとして呼吸器症状を呈する患者に対する積極的な検査実施を考慮する必要があります。また、外来患者の待合室における感染予防にも配慮が必要です。

日常的な予防対策

医療従事者は、適切な個人防護具(PPE)の使用を徹底する必要があります。具体的には、患者との接触時におけるマスクの着用、手指衛生の徹底が重要です。また、患者にも適切なマスク着用を促し、咳エチケットの指導を行うことが推奨されます。

施設内での予防対策として、適切な換気の実施も重要です。特に、複数の患者が集まる場所や処置室などでは、定期的な換気を心がけます。また、高頻度接触面の消毒や清掃も、標準的な消毒薬を用いて定期的に実施する必要があります。

まとめ

現在の流行は、COVID-19パンデミック後の特異な状況下で発生しており、従来の季節性とは異なる様相を示しています。医療従事者は、マクロライド耐性の動向に注意を払いながら、適切な診断・治療・感染対策を実施することが求められます。特に、若年層での発症が多いことを念頭に置き、学校や家庭内での感染拡大防止にも配慮が必要です。

マイコプラズマ肺炎増加に関する学会からの提言について (https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001320926.pdf)

厚生労働省 マイコプラズマ肺炎とは (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html)

国立感染症研究所 マイコプラズマ肺炎の発生状況について(令和6年9月19日公開)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/mycoplasma-pneumonia-m/2662-cepr/12869-mycoplasma-2409.html)

コメント