はじめに

梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)は、主に性的接触によって伝播する感染症であり、世界的に公衆衛生上の重要な課題となっています。近年、高所得国を含む多くの地域で梅毒の再興が報告されており、日本も例外ではなく、その増加が報告されています。

先天梅毒は、妊娠中または分娩時に梅毒に感染した母親から胎児へ垂直感染することで発生します。先天梅毒は、死産、新生児死亡、そして生存したとしても長期にわたる深刻な後遺症を引き起こす可能性があります。2024年2月には国内の先天梅毒診療の手引き2023が改訂されています。そんな先天梅毒について情報共有したいと思います。

日本における先天梅毒の疫学

日本でも梅毒罹患患者数が増加してきたことは以前にもお伝えしました(https://infectioninsights.blog/syphilis_test/)。これと比例するように、先天梅毒の症例数も同様に増加傾向にあります。2011年から2019年の調査では、日本における先天梅毒の症例数は3.83倍に増加しました。国立感染症研究所の報告によると、2014年以降、先天梅毒の年間報告数は20例を超えるようになり、それ以前の年間10例以下と比較して増加しています。政府のオンライン広報誌によると、2024年1月時点で報告された先天梅毒の児数は37人であり、例年20人程度で推移していたのに対し、近年で最も多い数となっています。大阪府のデータでは、2024年には過去最多となる9例の先天梅毒が報告されています。これらのデータから、日本において梅毒および先天梅毒の発生数が増加しており、公衆衛生上の重要な懸念事項であることがわかります。

妊娠中の女性の梅毒感染も全国的に増加傾向にあり、特に沖縄県、宮崎県、東京都、大阪府などで高い割合が報告されています。全国的な増加傾向の中で、地域によって感染状況に差があることが示唆されます。

先天梅毒のリスク

先天梅毒のリスクを高める母体側の要因がいくつか特定されています。妊婦健診の未受診または不定期受診は、先天梅毒のリスクを高める重要な要因の一つです。若年妊娠もリスク因子として挙げられています。性風俗産業従事歴のある女性も、梅毒感染のリスクが高いことが示唆されています。薬物使用、他の性感染症との重複感染なども、梅毒感染のリスクを高める可能性があります。妊娠中の再感染や、妊娠後期における母体梅毒の診断遅延、母体梅毒の不十分な治療なども、先天梅毒のリスクを高める要因となります。これらの要因が複合的に関連している可能性があり、社会経済的要因、医療へのアクセス、包括的な性教育といった多角的なアプローチによる予防策が重要です。

先天梅毒の臨床症状

早期先天梅毒(生後2年以内)

出生時に先天梅毒の60~90%は無症状と報告されています。新生児や乳児期早期に現れる先天梅毒の一般的な兆候や症状は、以下のようなものがあります。肝臓と脾臓の腫大(肝脾腫)、皮膚病変(発疹、粘膜疹、水疱性皮疹である梅毒性天疱瘡など)、鼻炎(鼻漏、鼻閉、いわゆる「鼻づまり」)、全身のリンパ節腫脹、骨の異常(骨軟骨炎、Parrot仮性麻痺:骨病変による痛みに伴う動作制限)、貧血や血小板減少、黄疸、低出生体重、脈絡網膜炎、中枢神経系の異常(髄膜炎など) が挙げられます。これらの早期症状は多岐にわたるため、特に梅毒に感染した母親から生まれた乳児においては、注意深く診療する必要があります。症状の多様性から、様々な新生児疾患との鑑別が重要となります。

後期先天梅毒(生後2年以上)

無治療のまま経過した場合、小児期以降に現れる可能性のある症状には、以下のようなものがあります。ハッチンソン三徴(実質性角膜炎、感音性難聴、ノッチ状切歯であるハッチンソン歯牙)、鞍鼻、サーベル脛(脛骨の前弯)、皮膚、粘膜、骨のゴム腫、神経梅毒(知的障害、痙攣など) があります。これらの後期症状は、早期の感染が見逃されたり、適切な治療が行われなかった場合に発生する可能性があり、長期的なフォローアップの重要性を示唆しています。初期症状が軽微または無症状であっても、長期的な影響は深刻になる可能性があります。

先天梅毒の診断

母親のスクリーニング検査

日本では、すべての妊婦が最初の妊婦健診時(4〜12週)に梅毒スクリーニング検査を受けることが母子保健法で義務付けられており、非トレポネーマ抗体検査(RPR)とトレポネーマ抗体検査(TPHA)の両方が用いられます。国立感染症研究所の資料によると、梅毒検査は妊婦健診の一部として公費で実施されています。梅毒合併妊娠の90%は、妊娠4ヶ月頃に行われる初期スクリーニング検査で発見されています。このスクリーニングは早期発見に不可欠ですが、梅毒発生数の増加は、妊婦健診の未受診や遅れての受診、あるいは初期スクリーニング後の再感染といった点で、潜在的な課題があることを示唆しています。

リスクの高い妊娠や梅毒の有病率が高い地域では、妊娠中に再スクリーニングを行うことが推奨されています。日本性感染症学会のガイドラインでは、妊娠中に梅毒を疑う症状が出現した場合や、新たな感染が疑われる場合には、妊娠後期の追加スクリーニングを検討する必要性が明記されています。米国疾病予防管理センター(CDC)も、高リスクの女性や地域社会においては、妊娠第三期や分娩時の再スクリーニングを推奨しています。感染者数の増加という現状を踏まえ、妊娠第二期または第三期でのスクリーニングを検討すべきであるという意見も出てきています。

新生児の診断基準

新生児における先天梅毒の診断基準は、以下の要素を総合的に評価して判断されます。

- 新生児の血清学的検査(RPR)の力価が、母親の出産時の力価と比較して、倍数希釈法で4倍以上高い場合、自動化法の場合は1.5〜2.0倍以上高い場合(必ず母児の検査値を比較するときや、治療効果判定の時には同じ検査試薬を用いる)。

- トレポネーマ抗体検査(TPHA、FTA-ABSなど)が、母親由来の移行抗体が消失するはずの期間(通常生後6〜12ヶ月)を超えて陽性である場合。

- 新生児のIgMトレポネーマ抗体検査(FTA-ABS-IgM)が陽性である場合(IgMは移行抗体ではない)。ただし、保険未収載検査。

- 先天梅毒に合致する臨床徴候や症状が見られる場合。

- 新生児の体液や病変部位から、暗視野顕微鏡検査またはPCR法で梅毒トレポネーマが検出された場合(現行の届出基準にはない)。

- 胎盤の病理検査で梅毒を示唆する所見が見られた場合(現行の届出基準にはない)。

これらの診断基準は、受動的に移行した母親の抗体と、新生児自身の活動性感染による抗体を区別することを反映しており、血清学的検査、臨床所見、そして場合によっては病原体の直接検出を組み合わせた多角的なアプローチが必要です。

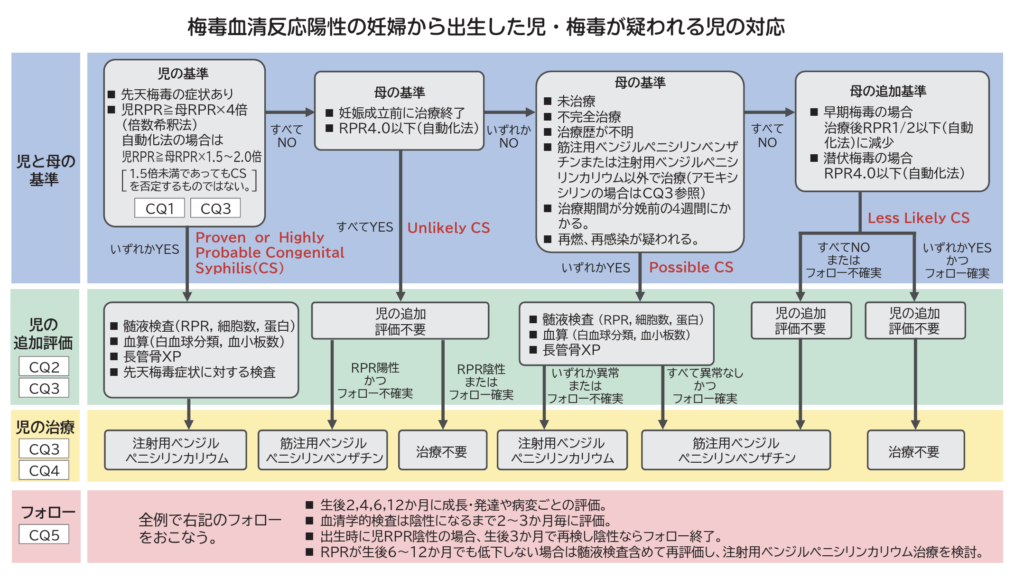

なお、先天梅毒の手引き2023第2版では、梅毒結成反応陽性の妊婦から出生した児・梅毒が疑われる児の対応として以下のようなフローチャートが掲載されています。

先天梅毒の治療

日本における先天梅毒の推奨される抗菌薬治療レジメンは以下の通りです。

- 推奨レジメン: 結晶性ペニシリンG水溶液(ベンジルペニシリンカリウム)5万単位/kgを、合計10日間静脈内投与します(生後7日間は12時間ごと、その後は8時間ごと)。

- ベンジルペニシリンベンザチン: ベンジルペニシリンベンザチンを単回筋肉内注射。しかし、確立された先天梅毒に対しては、10日間の静脈内投与レジメンが推奨されることが多いです。

診断後、速やかに治療を開始することが重要です。早期治療は、先天梅毒の長期的な後遺症を防ぐ、または最小限に抑えるために不可欠です。

抗菌薬治療開始後に起こりうるヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応(発熱、発疹など)への対応も重要です。

先天梅毒と診断された乳児に対する推奨されるフォローアップには、生後2、4、6、12ヶ月に成長や発達、病変ごとの評価を行う。またRPR検査を陰性になるまで2〜3ヶ月ごとに繰り返し評価することが必要です。RPRが6~12ヶ月でも上昇する場合や低下しない場合には髄液を含めた再評価を行い、ベンジルペニシリンカリウムによる10日間の治療を検討します。また出生児に児のRPRが陰性の場合、生後3ヶ月で再建し、陰性であればフォローを終了します。

予防

先天梅毒の予防には、以下の対応が重要となります。

- すべての妊婦に対する早期かつ継続的な妊婦健診の実施と、初回妊婦健診におけるルーチンの梅毒スクリーニング。

- 妊娠中の梅毒感染女性に対する迅速かつ適切な治療の実施による母子感染の予防。

- 再感染とさらなる伝播を防ぐための、パートナーの特定と治療。

- 高リスク層や青少年を対象とした公衆衛生キャンペーンと教育を通じて、梅毒に関する意識を高め、安全な性行為の実践を促進すること。

これらの予防戦略は、個人の行動変容、医療へのアクセス向上、そして公衆衛生上の取り組みを組み合わせた多角的なアプローチを必要とします。

先天梅毒診療の手引き作成委員会. 先天梅毒診療の手引き 2023 第2版 [Online]. https://www.jspid.jp/news/guideline/sentensei-baidoku_2/

先天梅毒届出に対する手引き2019. https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-11.html

国立感染症研究所. 感染症発生動向調査に基づく妊娠中の女性における梅毒の届出、2022~2023年. https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilis-idwrs/12628-syphilis-20240411.html

コメント