毎年、世界で約1500万人が脳血管障害を経験し、そのうち500万人が命を落とし、さらに500万人が重篤な後遺症を抱えています。従来の心血管リスク因子が脳血管障害の主な原因となりますが、感染症も重要な要因となることが明らかになっています。今回はJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseaseというジャーナルの”Infectious Causes of Stroke“というレビューをご紹介したいと思います。これは脳血管障害を引き起こしうる中枢神経系(CNS)の直接的な感染症についてまとめたものになります。

【感染症による脳血管障害の基本メカニズム】

感染症が脳血管障害を引き起こす主なメカニズムには、以下の4つがあります:

- 炎症反応による血管炎と血管攣縮 :特に髄膜炎の場合、脳底部の炎症が重要な役割を果たします 。血管壁の炎症性変化により、血管の狭窄や閉塞が起こります

- 血管内皮の障害と凝固亢進 :感染により血管内皮が障害を受けます 。凝固系が活性化され、血栓形成のリスクが高まります

- 直接的な血管浸潤 :一部の病原体は直接血管壁に浸潤し、損傷を引き起こします 。特に真菌感染症でこのメカニズムが重要となります

- 免疫介在性の血管障害:自己免疫反応の惹起、血管リモデリングの促進

【主要な感染症による脳血管障害の特徴と治療】

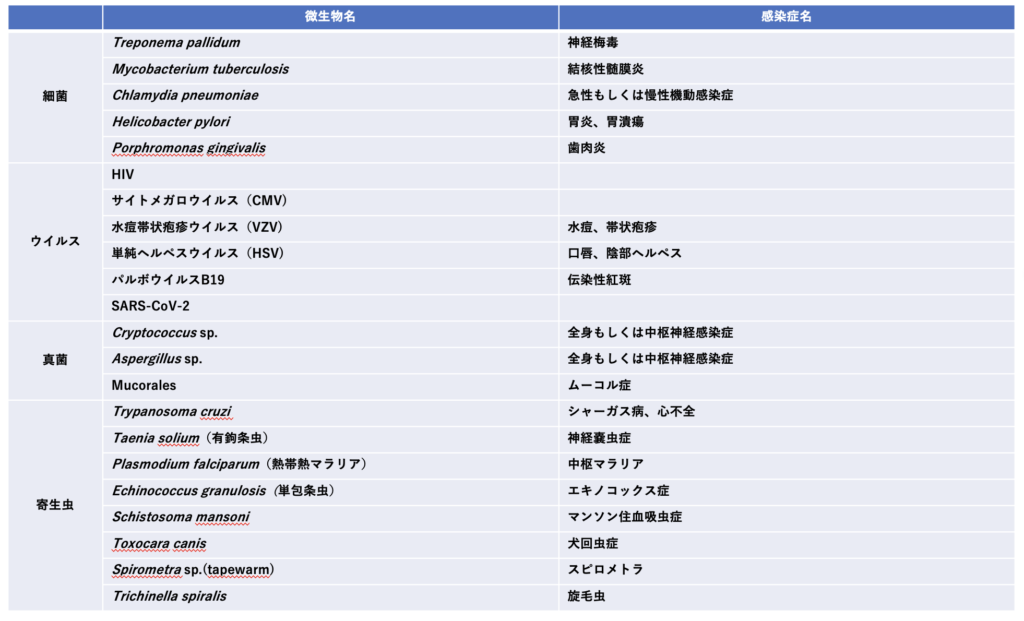

原因となる微生物は以下の表の通りです。

◼️細菌性 Bacteria

細菌性髄膜炎: 細菌感染症は、感染性脳血管障害の主要な原因となっています。特に肺炎球菌による髄膜炎は、全体の67%を占め、重篤な血管合併症を引き起こす可能性があります。脳出血が細菌性髄膜炎の1-3%でみられます、

感染性心内膜炎: 現在では、高齢者の弁膜症や人工弁、腎機能障害、糖尿病などが感染性心内膜炎の主要なリスク因子となっています。IEの25-70%の患者で中枢神経合併症を起こします。スペインの後方視的研究では疣贅が3cm以上、黄色ブドウ球菌が原因菌の場合が塞栓のリスクとして挙げられています。また2-4%で細菌性動脈瘤や真菌性動脈瘤を認め、死亡率は80%に至ります。

結核性髄膜炎 : 結核性髄膜炎では、脳幹周囲の軟膜に炎症性滲出が起こり、血管壁への炎症浸潤により、内膜増殖と線維素性壊死が引き起こされます。特に、プロテインSの低下、第V因子、第VIII因子の増加、PAI-1(プラスミノーゲン活性化抑制因子-1)の増加により血栓傾向が促進されます。画像では、頭蓋内内頚動脈の狭窄、側副血行路が不十分な中大脳動脈領域の循環遅延、脳梁周囲動脈の広範な蛇行または視床線条体静脈の外方偏位がみられます。後発部位は結核帯と呼ばれる、尾状核頭部、視床前内側部、内包前脚および膝部に梗塞がみられます。

梅毒性脳血管炎: スピロヘータの一種であるTreponema pallidumによって引き起こされる感染症で、特に若年者の脳血管障害の重要な原因となっています。髄膜血管性梅毒は、梅毒の後期症状として現れ、初期感染から2-7年の間にピークを迎えることが知られています。臨床的には、頭痛、精神状態の変化、視力低下、記憶障害などの脳卒中様の症状を呈します。特徴的なのは、発症者の90%が30-50歳の男性です。しかし、これらの症状は一般的な虚血性または出血性脳卒中と区別が難しいため、梅毒の既往歴、HIV感染の有無、ハイリスクな性行為歴、若年での発症といった背景情報の慎重な確認が重要となります。病理学的には、血管内膜でのフィブロブラストの増殖、中膜の菲薄化、外膜の炎症、中型・大型血管の線維化といった特徴的な変化が見られます。特に重要なのは、ホイブナー動脈炎と呼ばれる病態で、これにより頭蓋内の中型・大型動脈、特に脳底部の血管が影響を受けます。髄液検査で蛋白上昇、軽度のリンパ球増多、正常な糖レベルが特徴的な所見となります。画像診断では、MRIやCTにより、中大脳動脈領域または脳底動脈領域の梗塞巣の確認が重要です。

◼️ウイルス性 Virus

HIV感染症:1980年代からAIDS患者における脳血管障害リスクの上昇が知られていました。抗レトロウイルス療法の導入により、HIVは致死的な疾患から慢性管理可能な疾患となりましたが、依然として脳血管障害の発症率は高い状態が続いています。喫煙や糖尿病、高血圧など従来の脳血管障害のリスクが適切に管理されている場合でも、ウイルス量の増加やCD4細胞数の低下に関連して脳卒中リスクが上昇することが分かっています。関連する脳血管障害の発症メカニズムは、炎症性血管症として、動脈硬化症、非動脈硬化性血管症(内膜肥厚による今日さくや中膜菲薄化による動脈瘤形成)、血管炎の3つのサブタイプに分類されます。ART療法と脳血管障害リスクの関係は明確ではありませんが、プロテアーゼ阻害薬の一つであるアバカビルは脳血管イベントのリスクを2倍に増加させることが報告されています。またC型肝炎ウイルスとの重複感染や潜在的なVZV感染に、CD4細胞数の低下が加わると、相乗的に炎症を活性化させることが知られています。

ヘルペスウイルス:ヘルペスウイルス科(Herpesviridae)には、水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)、単純ヘルペスウイルス(HSV)1型・2型、EBウイルス(EBV)、サイトメガロウイルス(CMV)が含まれます。中でもVZVは、小児から成人まで幅広い年齢層において、脳血管障害の最も一般的な原因の一つとして知られています。発症メカニズムは、炎症性変化の誘導、動脈硬化の促進、血栓形成の促進、血管障害の惹起、 血小板活性化による内皮機能障害、プラーク不安定化によります。特にVZVでは、三叉神経節に潜伏していたウイルスの再活性化、軸索を介した脳動脈への感染が特徴です。VZV感染後1ヶ月間は1.5倍にリスク上昇し、初回感染後数年間はリスクがあります。好発部位は、大脳基底核、内包、大脳皮質(中大脳動脈の分枝領域)です。また、CMVやHSV感染症で脳卒中リスクの上昇が報告されています。特にCMVについては、免疫不全患者における虚血性脳血管障害のリスクが3倍に上昇するとのメタ解析結果が示されています。

肝炎ウイルス:HCVは脳血管障害と最も強い関連を示す肝炎ウイルスです。特に、HIV感染との合併では脳卒中リスクが著しく上昇します。HBVと脳卒中との関連については、現時点では相反するデータが存在しており関連性は不明です。

パルボウイルスB19:小児では一般的に伝染性紅斑(リンゴ病)の原因として知られています。しかし、小児における虚血性脳血管障害との関連も注目されています。急性感染期だけでなく、ウイルスの再活性化においても脳卒中リスクが上昇することが報告されています。特に重要なのは妊娠期における感染で、子宮内胎児死亡の原因となる可能性があります。病理学的検査では、胎児の脳血管内皮細胞やマクロファージにウイルスのDNAとカプシド抗原が検出され、さらに胎児脳動脈周囲には特徴的な石灰化が認められることが報告されています。脳血管系への影響は、PVB19に特異的なものではありません。他のウイルス性疾患、特にウエストナイルウイルス、エンテロウイルス、そしてアルボウイルスによる脳炎でも、脳血管障害を引き起こす可能性があることが知られています。一方、デング熱については、出血性発熱を特徴とする感染症ですが、中枢神経系への影響は比較的まれであり、脳卒中の合併も一般的ではないとされています。

COVID-19: 新型コロナウイルス感染症に関連する脳血管障害は、メタ解析により1.4%の発生率が報告されており、その特徴的な点として、従来の脳血管障害と比較して若年での発症が目立つことが挙げられます。特にアジア人集団や重症患者において高い発症率が報告されており、大血管閉塞による重症例が特徴的です。メカニズムは複数存在することが明らかになっています。まず、凝固系の異常が重要な役割を果たしており、D-ダイマーやフィブリノゲンの上昇を伴う敗血症誘発性凝固障害(SIC)が血栓形成リスクを高めます。また、SARS-CoV-2がACE2受容体に結合することで、レニン・アンジオテンシン系(RAS)の制御異常が引き起こされ、血圧調節機能や血管収縮機能に障害が生じます。さらに、免疫系の過剰な活性化によるサイトカインストームは、血液脳関門の破綻や脳実質の損傷を引き起こす可能性があります。一方、出血性脳卒中については、SARS-CoV-2のACE2受容体への結合が頭蓋内動脈の損傷を引き起こし、血管壁の破綻につながる可能性が指摘されています。また、RASの制御異常による血圧上昇は、特に高血圧患者における出血性脳卒中のリスクを高めます。さらに、サイトカインやプロテアーゼによる血液脳関門の破壊は、可逆性後頭葉白質脳症症候群(PRES)や虚血性脳血管障害の出血性転化の原因となることが報告されています。また、微小血管レベルでの変化も重要で、脳梁や皮質下・深部白質における微小出血や、てんかん発作などの神経症状も報告されています。

◼️真菌性 Fungal

アスペルギルス: 脳血管障害を引き起こす真菌の中で最も重要な病原体の一つとして知られています。特に免疫不全患者において重要な意味を持ち、その感染経路と臨床経過は非常に特徴的です。主な感染経路として、末梢からの敗血症性塞栓による血行性伝播と、副鼻腔感染からの直接進展の二つが確認されています。侵襲性アスペルギルス症(IA)が中枢神経系に及ぶと、脳膿瘍から髄膜脳炎まで、様々な病態を引き起こします。特に重要なのは血管障害で、アスペルギルスが産生するエラスターゼによる血管壁の損傷、動脈壁への菌糸の侵入と沈着、そして炎症性浸潤により、出血性または虚血性脳卒中を引き起こす可能性があります。また、真菌性動脈瘤や血管炎を合併することもあります。中枢神経系IAの患者の65%に局所神経症状が認められ、典型的な脳卒中様の症状を呈することが報告されています。画像診断では、視床、基底核、脳梁における多発性の出血性・虚血性病変が特徴的で、病変部周囲には浮腫を伴うことが多いとされています。血管障害の分布にも特徴があり、アスペルギルスは前方循環系に好発します。

Mucor: ムーコル症は、Mucor属、Rhizopus属、Lichtheimia属などの真菌による感染症で、報告例の70-80%をこれらの原因菌が占めています。中枢神経系への感染経路として最も多いのが副鼻腔や眼窩からの連続的な進展(70%)で、残りは肺からの血行性播種によるものです。糖尿病(特に糖尿病性ケトアシドーシス)、悪性腫瘍や臓器移植に伴う免疫不全状態、重症外傷、有機物の直接接種などが挙げられます。近年では、COVID-19感染症患者における発症例が多く報告されています。画像診断では、CTやMRIで結節性の粘膜肥厚や炎症性軟部組織陰影が特徴的で、これらは皮下組織や側頭下窩、側頭窩にまで及ぶことがあります。また、眼窩蜂窩織炎を合併することも多く、外眼筋の運動制限や眼瞼腫脹として現れます。

その他の真菌感染症:中枢神経系の真菌感染症において、クリプトコッカスとカンジダ属は最も重要な酵母様真菌として知られています。

◼️寄生虫 Parasitic infections

シャーガス病: トリパノソーマ・クルーズィによって引き起こされる感染症で、世界で3番目に多い寄生虫感染症です。心筋症を引き起こし、それに伴う心原性脳塞栓症が主な脳血管障害のメカニズムとなります。脳塞栓は主に中大脳動脈領域に生じ、シャーガス病患者の約70%でこの部位が関与します。また、約20%の患者で脳血管障害の再発が認められます。

神経嚢虫症Neurocysticerosis: 条虫の一種であるTaenia soliumによる感染症で、脳実質や髄膜に嚢虫が形成されることで、炎症反応を引き起こします。若年から中年層における脳血管障害の独立したリスク因子となっています。特徴的なのは、嚢虫の変性が感染から何年も経過した後でも軟膜での炎症性滲出物の沈着を引き起こす可能性があることです。臨床症状は多彩で、頭蓋内圧亢進、てんかん発作、そして出血性および虚血性脳梗塞など、様々な神経症状を呈します。

その他:その他に脳血管障害を引き起こす寄生虫感染症として、熱帯熱マラリア原虫(Plasmodium falciparum)、日本住血吸虫(Schistosoma japonicum)、およびグナトストマ(Gnathostoma spinigerum)が知られています。

感染症による脳血管障害は、まだ十分に認識されていません。特に小児患者や、従来の危険因子を持たない若年者、さらには免疫不全のない患者においても、その可能性を考慮する必要があります。脳血管障害を見た際には、上記感染症との関連についても考慮することが重要になります。

Murala S, Nagarajan E, Bollu PC. Infectious Causes of Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2022 Apr;31(4):106274. PMID: 35093633.

Infectious Causes of Stoke. Practical Neurology January 2020. https://practicalneurology.com/articles/2020-jan/infectious-causes-of-stroke

コメント